Kritischer Rationalismus

Informationswissenschaft und Sprachtechnologie im Diskurs

Esther Seyffarth, Linda Schaffarczyk

27.01.2016

Themenüberblick

- Karl Popper

- Kritischer Rationalismus im Überblick

- Induktion und Deduktion

- Abgrenzungsproblem

- Falsifizierbarkeit

- Kausalität

- Objektivität und Subjektivität

Karl Popper

Karl Popper

- * 28. Juli 1902 (in Wien)

- † 17. September 1994

- schloss 1924 Tischerlehre mit Gesellenbrief ab

- Kontakt mit Wiener Kreis, war jedoch kein Mitglied

- lehrte von 1930 - 1935 als Hauptschullehrer

- heiratete 1930 seine Kollegin Josefine Anna Henninger

- 1965 von Königin Elisabeth II zum "knight Bachelor" geschlagen (Sir Karl Popper)

- Veröffentlichte 1934 das Buch Logik der Forschung in dem er seine Wissensschaftstheorie umfassend darlegte

- Studium 1920er Jahre (Doktor in Philosophie)

Kritischer Rationalismus (1/2)

- Eine nichtinduktionslogische Erkenntnistheorie, entwickelt vor allem von Karl Popper in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

- Streng logische, dogmenfreie Herangehensweise an wissenschaftliche Fragestellungen

- Durch die Ablehnung der Induktion ist die Verifikation von Aussagen unmöglich; Aussagen können nur falsifiziert werden!

Kritischer Rationalismus (2/2)

- Falsifikation ermöglicht das Finden der "haltbarsten" Erklärung für Phänomene

- Klare Trennung zwischen Erkenntnispsychologie und Erkenntnislogik: Subjektive Erlebnisse werden als nicht empirisch-wissenschaftlich angesehen

Induktion und Deduktion (1/2)

- Empirische Wissenschaften folgen (unberechtigt?) der induktiven Methode (Schluss von besonderen Sätzen auf allgemeine Sätze)

- Induktionsproblem: Frage, ob und wann induktive Schlüsse berechtigt sind

- Typisches Beispiel: "Alle Schwäne sind weiß."

- Notwendig: Ein Induktionsprinzip, das ermöglicht, induktive Schlüsse logisch zulänglich zu machen

Induktion und Deduktion (2/2)

- Der Kritische Rationalismus lehnt ein solches Induktionsprinzip ab: Das Induktionsprinzip kann kein allgemeiner Satz sein, weil allgemeine Sätze nicht induktiv gerechtfertigt sind usw.

- Auch Wahrscheinlichkeitsschlüsse werden abgelehnt

- Wissenschaftliche Theorien werden nicht durch Induktion aus Beobachtungen gewonnen; sie sind das Ergebnis eines kreativen Denkprozesses z.B. durch Intuition oder Versuch und Irrtum

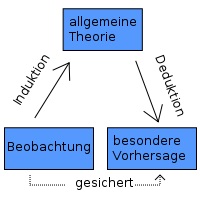

Induktion und Deduktion (1/2)

- Poppers Auffassung: "Lehre von der deduktiven Methodik der Nachprüfung"

- Trennung zwischen Erkenntnispsychologie und Erkenntnislogik: Das Aufstellen von Theorien fällt in den Bereich der Psychologie, das Überprüfen in den Bereich der Logik

- "schöpferische Intuition" ist nicht logisch

- Vorgang der Deduktion: Aus einer Hypothese werden logisch Folgerungen abgeleitet, die verglichen und bezüglich ihrer logischen Beziehungen analysiert werden

Induktion und Deduktion (2/2)

- Praktische Gültigkeit der Folgerungen wird durch die empirische Anwendung geprüft, z.B. in Experimenten oder technischer Umsetzung von Ideen

- Wichtig: leicht nachprüfbare, anwendbare, singuläre Folgerungen

- Im Erfolgsfall wird das System nicht verworfen, bei negativen Ergebnissen einzelner Prüfungen wird das gesamte System falsifiziert

Abgrenzungsproblem (1/2)

- Gesucht: Ein Kriterium, durch das die empirische Wissenschaft von Mathematik und Logik, aber auch von "metaphysischen" System abgegrenzt werden kann

- Bezug auf Hume, Kant, Wittgenstein

- Induktionsmethode laut Popper nicht geeignet

- Metaphysik: nicht empirisch-wissenschaftlich

Abgrenzungsproblem (2/2)

- Naturgesetze sind nicht logisch auf elementare Erfahrungssätze zurückführbar und würden somit nach Wittgenstein auch als Metaphysik eingeordnet und abgelehnt werden

- Poppers Antwort: Klare Definitionen von Metaphysik und Wissenschaft - letztendlich eine intuitive, nicht logische Entscheidung

Wahrheitsnahe Theorien

- Theorien lassen sich nicht auf ihre Wahrsheitsnähe untersuchen, man kann jedoch Theorien vergleichen und feststellen, dass eine Theorie wahrheitsnäher ist als eine andere

- Überprüfen einer Theorie ist immer doppelt relativ:

- relativ zum Stand des derzeitiges Beobachtungswissens

- relativ zum Stand der derzeitigen Alternativtheorien

Falsifizierbarkeit

- Verbreitete Ansicht: empirisch-wissenschaftliche Sätze müssen endgültig entscheidbar sein, sowohl ihre Verifikation als auch ihre Falsifikation muss logisch möglich sein

- Popper: Verifikation von Aussagen ist logisch unzulässig!

Die logische Form des Systems soll ermöglichen, dieses auf dem Wege der methodischen Nachprüfung negativ auszuzeichnen: Ein empirisch-wissenschaftliches System muss an der Erfahrung scheitern können.

Kausalität

- Kausale Erklärung eines Vorgangs: einen Satz, der den Vorgang beschreibt, deduktiv aus Gesetzen und Randbedingungen ableiten

- Zusammenwirken von Hypothesen (allgemeinen Sätzen) und Beobachtungen (besondere Sätze)

- Kausalsätze behaupten, dass jeder beliebige Vorgang kausal erklärt, also prognostiziert, werden kann

- Popper nennt solche Sätze metaphysisch und lehnt die daraus entstehenden Tautologien ab

Objektivität und Subjektivität

- Bei Kant: wissenschaftliche Erkenntnisse sind objektiv, wenn ihre Begründungen von jedem Menschen nachgeprüft und eingesehen werden können

- Popper: Objektivität = Intersubjektive Nachprüfbarkeit und Reproduzierbarkeit

- Subjektive Überzeugungen werden klar von wissenschaftlichen Begründungen abgegrenzt

- Besonderheit bei Popper: Keine Verifizierung nötig, sondern nur Nachprüfbarkeit

Prüfbarkeit

Jeder empirisch-wissenschaftliche Satz muss durch Angabe der Versuchsanordnung u. dgl. in einer Form vorgelegt werden, dass jeder, der die Technik des betreffenden Gebietes beherrscht, imstande ist, ihn nachzuprüfen.

- Bei Zweifeln muss eine Gegenbehauptung mit neuen Prüfungsanweisungen aufgestellt werden

- Der empirische Gehalt einer Theorie wächst mit ihrem Falsifizierbarkeitsgrad

Kritischer Rationalismus auf einen Blick

- Induktion wird abgelehnt

- Deduktion und Falsifizierbarkeit sind zusammen eine gute wissenschaftliche Grundlage

- Intersubjektivität und Nachprüfbarkeit ermöglichen es, die Gültigkeit von Sätzen zu bewerten

- Klare Trennung von psychologischen und logischen Schlüssen

Kritischer Rationalismus und Informationswissenschaft

- Empirische Informationswissenschaft

- Umfragen, Studien etc.

- Subjektive Wahrnehmung (z.B. Relevanz)

- Problem: Oft Induktion oder subjektive Themen

Kritischer Rationalismus und Computerlinguistik

- Unfalsifizierbare Theorien

- Universal Grammar

- Grammatikalitätsurteile

- Falsifizierbare Theorien

- Korpuslinguistisch untersuchbare Phänomene

- Formale Sprachen und Abgeschlossenheitsbedingungen

Diskussion

- Ist es gerechtfertigt, auch Wahrscheinlichkeitsschlüsse abzulehnen?

- Was ist der Wert einer Theorie, die nie endgültig wahr sein kann, sondern sich nur vorläufig bewährt, bis sie sich als falsch erweist?

- Ist Objektivität wirklich das gleiche wie Intersubjektivität?

- Wird in den Veröffentlichungen der InfoWiss/Linguistik auf die nachprüfbare Darstellung von Deduktionsketten und auf die Reproduzierbarkeit von Studien/Experimenten geachtet?

Quellen

- Popper, Karl: Logik der Forschung (1935)

- Popper, Karl: Science as Falsification (1963)

- Leschke, Martin: Karl Poppers kritischer Rationalismus (1999)

- Schurz, Gerhard: Das Problem der Induktion (1994)

- http://plato.stanford.edu/entries/popper/

- http://www.uni-protokolle.de/foren/viewt/217241,0.html

- http://www.spektrum.de/lexikon/geographie/kritischer-rationalismus/4423